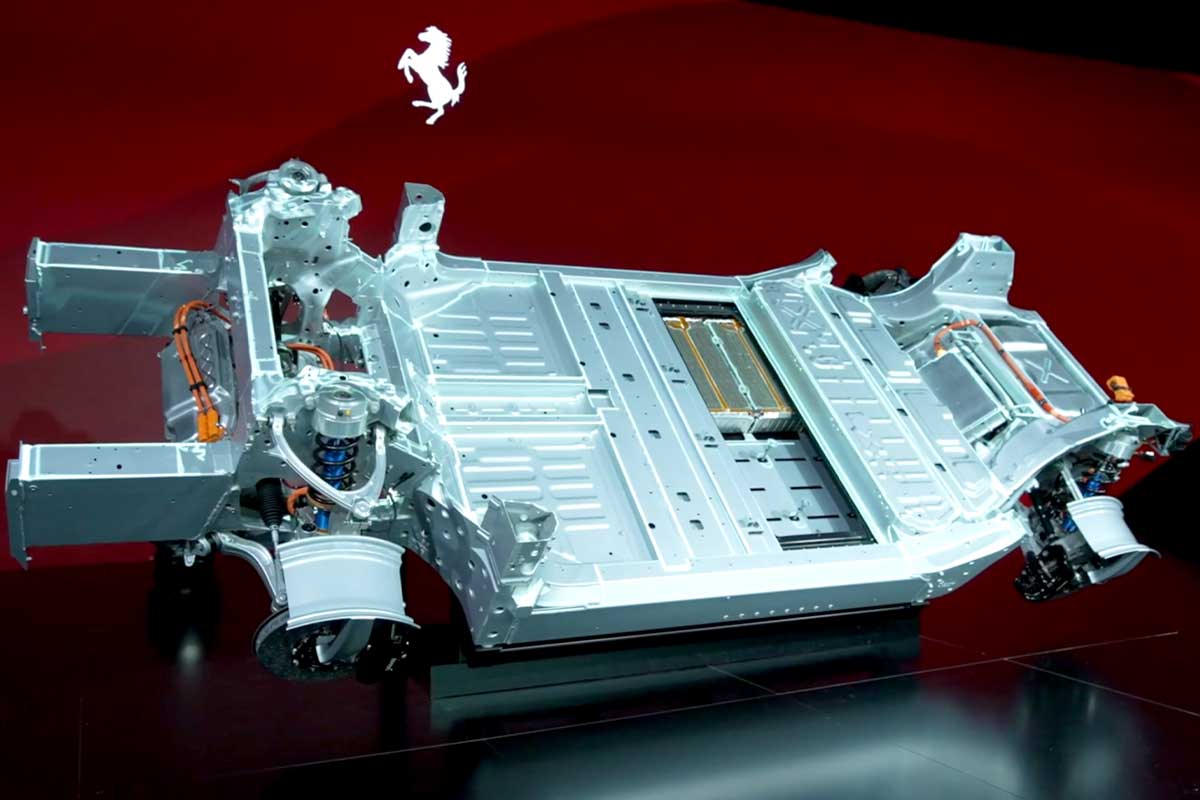

Ferrari hat gerade erst den Schleier gelüftet das Datenblatt seines zukünftigen Elettrica 4 Türen, 4 Motoren, über 1.000 PS, 0 auf 100 km/h in 2,5 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h. Mit seiner 122-kWh-Batterie verspricht der Italiener eine Reichweite von über 530 km, eine Aufladung mit bis zu 350 kW und ein gepflegtes Fahrwerk, um das geschätzte Gewicht von 2.300 kg auszugleichen. Maranello betont, dass dieser erste elektrische Ferrari in Kurven genauso effizient sein wird wie auf geraden Strecken und dabei der sportlichen DNA der Marke treu bleibt.

Doch diese Ankündigungen lassen einige Fachleute skeptisch werden. Wir befragten Quentin Laporte, einen Ingenieur, der sich auf elektrifizierte Antriebe spezialisiert hat und die technischen Entscheidungen von Ferrari kritisch analysiert.

"Ich muss zugeben, dass es mir schwerfällt zu sehen, was an dem, was sie da vorschlagen, einzigartig sein soll. Im Moment sind die Chinesen und die Deutschen technisch gesehen führend und ich denke, dass sie keine Chance haben, wenn sie mit ihnen bei der reinen Leistung konkurrieren wollen: Sie werden sich etwas anderes einfallen lassen müssen."

Batterie und Schnellladung: Zahlen sind rückläufig

Mit seinen 122 kWh hat der Ferrari Elettrica eine geschätzte Energiedichte von 195 Wh/kg. "Nicht schlecht für ein Paket", stellt Laporte fest, "aber nichts Revolutionäres". Auch die angekündigte Ladeleistung von 350 kW beeindruckt seiner Meinung nach nicht:

"350 kW mit 120 kWh ist wie 175 kW mit 60 kWh: Es bricht keine Rekorde. Selbst die Reichweite von 530 km ist nicht außergewöhnlich".

Demgegenüber stehen Konkurrenten wie der BYD Han L, der dank eines 1000-V-Pakets eine Spitzenleistung von 1360 kW ankündigt.

Reparaturfähigkeit von Batterien: Ein trügerisches Versprechen?

Ferrari besteht auf der zukünftigen Reparierbarkeit seines aus 15 Modulen bestehenden Pakets. Ein Versprechen, das der Ingenieur für wenig glaubwürdig hält:

" Das Gerede von der Reparierbarkeit ist Bullshit. Den hatten wir auch bei Renault. In der Praxis ersetzt du, wenn du es ernst meinst, einzelne Zellen".

Vergleich mit Marktreferenzen

Für Quentin Laporte ist der wahre Benchmark immer noch der Lucid Air Sapphire: 1.234 PS, 2 Sekunden auf 0-100 km/h, 330 km/h Spitze und 687 km Reichweite mit einer kleineren Batterie.

"Der Ferrari scheint relativ leicht zu sein, etwa 120 kg weniger als der Lucid, aber es sind immer noch 500 kg mehr als ein GTC4 Lusso und 300 kg mehr als ein Purosangue. Das ist immer noch eine Menge".

Fun zu fahren, aber ist das genug?

Ferrari verspricht ein spielerisches Fahrerlebnis, mit Schaltwippen am Lenkrad, um Regeneration und Drehmoment anzupassen, und eine spezielle Arbeit am künstlichen Klang der Motoren. Eine lobenswerte Anstrengung, aber nach Ansicht des Ingenieurs nicht unbedingt ausreichend :

"Es ist teuer, den Ioniq 5 N... Das einzig Wichtige ist, etwas Gutes zu tun. Und ein bisschen originell! Ferrari, Sie sind nicht Toyota!".

Die Ferrari-Herausforderung

Kurz gesagt: Ferrari begibt sich auf ein ultrakompetitives Terrain, auf dem die Deutschen (Mercedes-AMG GT XX) und die Chinesen (BYD, Xiaomi, Yangwang) bereits die technologische Spitze besetzen.

"Sie werden es nicht schaffen, sich technisch zu unterscheiden, da alle auf dem gleichen Stand der Technik sind. Also werden sie anderswo innovativ sein müssen", schloss Quentin Laporte.

Eine kompromisslose Feststellung: Ferrari kann sich vielleicht auf sein Know-how im Bereich Fahrwerk und auf die Emotionen, die seine Marke vermittelt, verlassen. Aber in der Welt der Elektrofahrzeuge werden die Karten neu gemischt und Maranello muss über die Zahlen hinaus überzeugen.

Ein schönes Design, ein hochwertiges Chassis und eine luxuriöse Innenausstattung machen diesen Ferrari attraktiv, auch wenn das Datenblatt nicht das beste ist.

Achten Sie darauf, dass das Design nicht zu sehr an den Purosangue erinnert, sonst sagen böse Zungen, dass Ferrari Xiaomi kopiert.

Vielleicht, aber dieser Ingenieur vergisst eine Sache: Für den Kunden, der solche Summen in ein solches Fahrzeug investieren kann und für den der "Schein" oder das "Hast du mich gesehen" sehr wichtig ist, wird er immer die prestigeträchtigste Marke wählen, in unserem Fall hier, wird er immer einen elektrischen oder nicht elektrischen Ferrari einem gewöhnlichen Mercedes vorziehen, und das selbst dann, wenn der besagte Ferrari nichts anderes bietet als der Mercedes!

Ciertamente el mencionado ingeniero no es simpatizante de la marca Ferrari. Ein Ignorant in lo que respecta a prestigio e historia de lo que significa una Ferrari. Podrá haber otros pero mal que le pese a este señor el cavallino es el cavallino. Patetico personaje

Dieser "Ingenieur" macht unseren Berufsstand lächerlich, denn die miserablen Berechnungen der Leistungsdichte, die er anstellt, sind nur ein Vergleichselement, aber wenn er auch nur ansatzweise seriös wäre, würde er erwarten, dass er mehr Details über die Architektur der elektrischen Kette und die von Ferrari getroffenen technologischen Entscheidungen erfährt.

Kurz gesagt, eine inkompetente Person, und das ist eine Untertreibung, die Zahlen kritisiert, ohne sie zu verstehen...